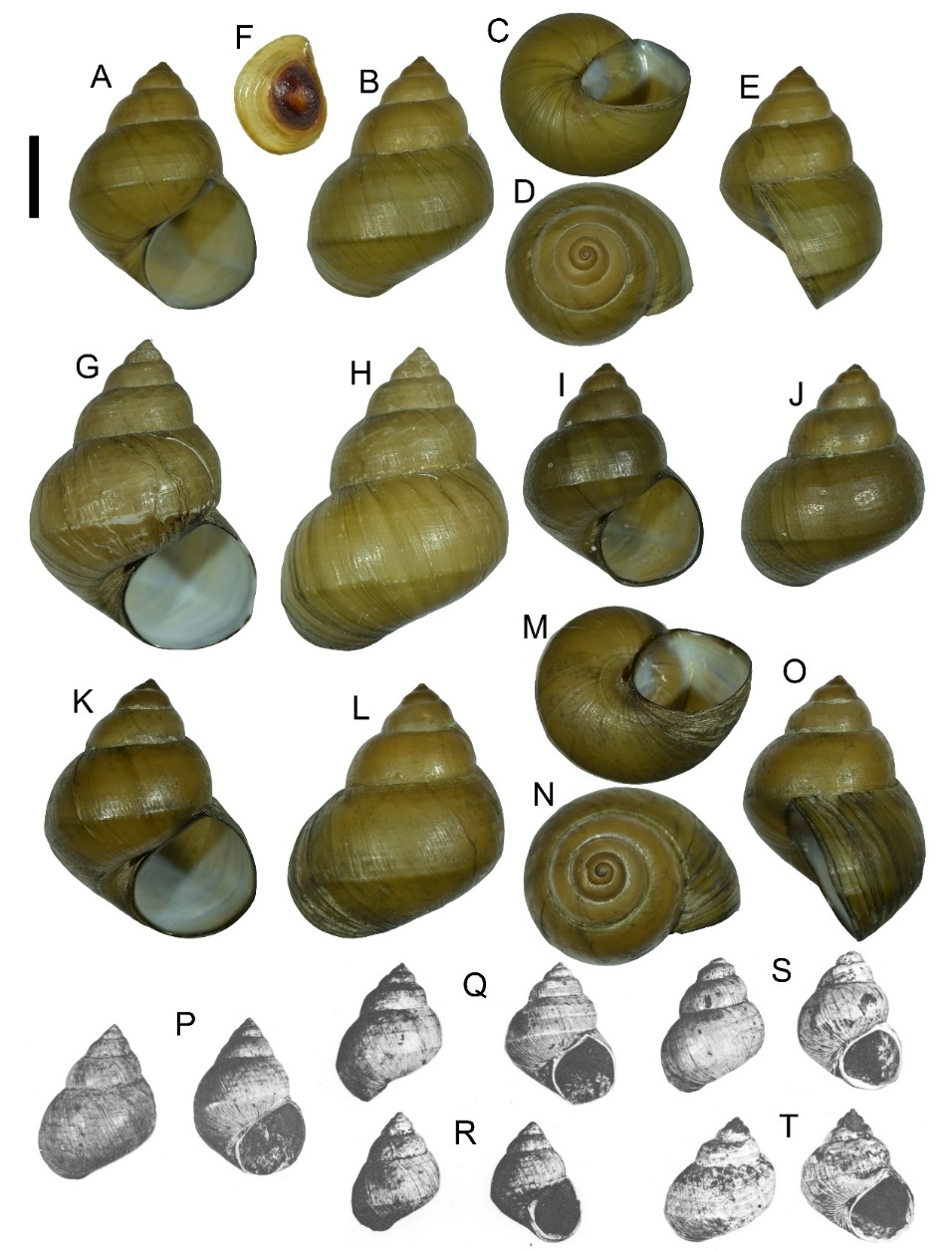

中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究团队近日在广西壮族自治区桂林市发现了失踪近百年的螺科成员李西关螺的活种群。形态学和分子系统发育研究均表明该种应归入一个新的蜗牛属,即李四光亚田螺。国际学术期刊《动物学报》10月23日在线发表了研究成果。李四光崖的活螺壳(A到O)和第四纪沉积层中发现的贝壳标本(P到T)。 (中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究组供图)蜗牛是大型常见淡水蜗牛,几乎分布于世界各地。它起源于中侏罗世时期,有着丰富的化石记录世界。华南、西南和东南亚的中南半岛是螺科物种多样性最丰富的地区之一。该论文的主要作者、中国科学院昆明动物研究所研究员张乐嘉表示,李四官亚螺此前只在桂林城市洞穴的第四纪沉积物中发现过化石形式。近 100 年来一直被视为灭绝物种,除了最初的描述之外没有任何报道。去年年底,一组研究人员在离桂林不远的一条河流中发现了该物种的一小部分幸存种群。其壳的形状与李四光崖田螺化石的模式标本完美匹配,并包含了该模式所在洞穴内的所有变化。基于多基因的分子系统发育树显示,所有变种都是李四光亚螺。分子系统发育树和形态学卡尔和解剖特征支持新属A.的有效性,其姐妹群是云南高原湖泊特有的L.属。该研究得到了云南省科技厅南亚东南亚科技创新中心建设专项、中科院东南亚生物多样性研究中心的支持。 (记者 颜勇)

中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究团队近日在广西壮族自治区桂林市发现了失踪近百年的螺科成员李西关螺的活种群。形态学和分子系统发育研究均表明该种应归入一个新的蜗牛属,即李四光亚田螺。国际学术期刊《动物学报》10月23日在线发表了研究成果。李四光崖的活螺壳(A到O)和第四纪沉积层中发现的贝壳标本(P到T)。 (中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究组供图)蜗牛是大型常见淡水蜗牛,几乎分布于世界各地。它起源于中侏罗世时期,有着丰富的化石记录世界。华南、西南和东南亚的中南半岛是螺科物种多样性最丰富的地区之一。该论文的主要作者、中国科学院昆明动物研究所研究员张乐嘉表示,李四官亚螺此前只在桂林城市洞穴的第四纪沉积物中发现过化石形式。近 100 年来一直被视为灭绝物种,除了最初的描述之外没有任何报道。去年年底,一组研究人员在离桂林不远的一条河流中发现了该物种的一小部分幸存种群。其壳的形状与李四光崖田螺化石的模式标本完美匹配,并包含了该模式所在洞穴内的所有变化。基于多基因的分子系统发育树显示,所有变种都是李四光亚螺。分子系统发育树和形态学卡尔和解剖特征支持新属A.的有效性,其姐妹群是云南高原湖泊特有的L.属。该研究得到了云南省科技厅南亚东南亚科技创新中心建设专项、中科院东南亚生物多样性研究中心的支持。 (记者 颜勇)